患者さんにとっても働くスタッフにとっても良い歯科医院を目指しています。

今回は子どもから高齢者にまで愛される、武蔵小杉という街でどのような歯科医院を目指していきたいか、関原理事長にその夢を語ってもらいました。

Q:今後どのような歯科医院にしていきたいですか?

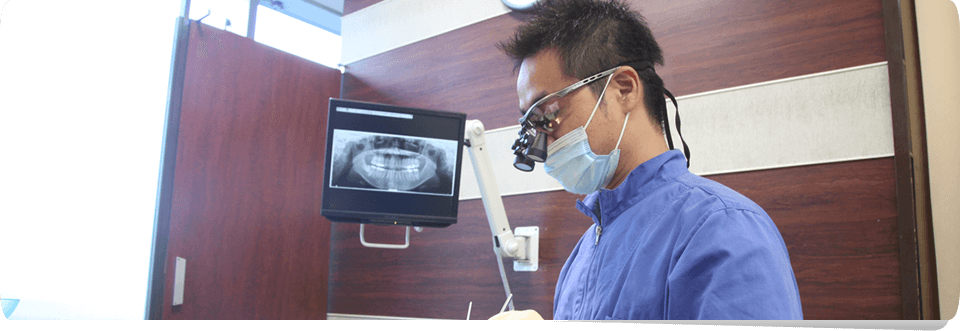

A:最近は予防歯科から審美歯科、口腔外科など、トータルして治療ができる歯科医院が増えてきました。しかし当院ではそれだけでなく、専門性・技術力いずれも高い歯科医院を目指していきたいと思っています。

Q:技術力が高いとは、例えばどんな分野についてでしょうか?

A:例えばインプラントや歯の神経・根っこの治療などです。これらはもともと専門性が高く難しい治療なので、状態によっては大学病院や専門医を紹介することがしばしばあります。しかし自分たちが専門性も技術力も高い歯科医院になれれば、わざわざ紹介せずにトータルして治療を行うことができます。

Q:なるほど。他に考えていることはありますか?

A:歯科医師による治療の質だけでなく、歯科衛生士など他のスタッフのスキル向上も目指していきたいと思っています。そうすることで患者さんにより良い歯科医療を提供できるだけでなく、本人たちのやりがいにもつながるからです。

Q:患者さんにとっても働くスタッフにとっても良い歯科医院ですね。

A:スタッフみんながやりがいを感じながら働ければ、院内がいきいきした楽しい雰囲気になると思います。それは患者さんにも伝わるでしょう。「歯科医院は怖い場所」というイメージだけでなく、楽しみの1つとして通ってもらえるようになればと思っています。

Q:確かにそうですね。武蔵小杉という街でならではの目標などはありますか?

A:武蔵小杉はどんどん素敵な街になっていっています。そんな雰囲気に負けないような、街全体に貢献できるような歯科医院になっていけたらと思っています。スタッフ全員で頑張っています!

素敵なお話が聞けました。ありがとうございました!